- 5GHz(ギガヘルツ)と5G(ファイブジー)と5GB(ギガバイト)の違いを解説する

- GHzは周波数、5Gは第5世代の移動通信システム、GBはデータ容量を示している

- しっかりと覚えて恥をかかないようにしよう

「電話の電波が届かないので、5G(ファイブ・ジー)のケーブルが来ています」

という摩訶不思議な発言がテレビで放送されてしまい、それだけならまだしも出演者総出で「すごい!最先端だ!」と誰も間違いを指摘しないどころか疑問にすら思わない様子だったそうで…。

未だにガラケーを使っているおばあちゃんであればまだしも、超一流企業であるテレビ局の方々がこのようなミステイクを犯すのは、非常に残念でなりません。

Twitterでも散々叩かれていましたし、さすがに「5GHz」と「5G(ファイブジー)」を間違えるのはいかがなものでしょうか。

と、いいながらも今この記事を読んでいるということは「実は私もよくわかっていないんだよね…」ということでしょうか。

安心してください。

誰にも言いませんので、そっとこの記事を最後まで読んで是非この機会に「5GHz」と「5G」と、なんなら「5GB(ギガバイト)」の違いまでもしっかりと理解しちゃってください。

初心者の方にもわかるように、極力難しい言葉を使わないで説明したいと思います。

「ざっくり理解」を前提として書いていますので、「細かく言えば間違っている」部分があります。

「とはいえどうしても気になる箇所」については、巻末のコメント欄でご指摘いただければ幸いです。

5GHzと5Gと5GBの違い

それでは早速それぞれの違いについて説明をしていきたいと思います。

5GHzと5Gと5GBの違い

- 5GHzは周波数である

- 5Gは移動通信システムの世代の話である

- 5GBのGBはデータ容量の単位である

5GHzは周波数である

5GHzの「GHz」は「周波数」のことです。

正しくは「Hz(ヘルツ)」が「周波数」の単位になります。

この「G」は「ギガ」と読むので、5GHzは「ゴギガヘルツ」と読むわけです。

時と場合によっては「5GHz帯」と「帯(タイ)」を付けて表現する場合もあります。

周波数というのは、少し考え方が難しいかもしれません。

また、携帯やネットの場合は「帯域」という言葉を使うのですが「帯域」と言われても意味がわからないでしょう。

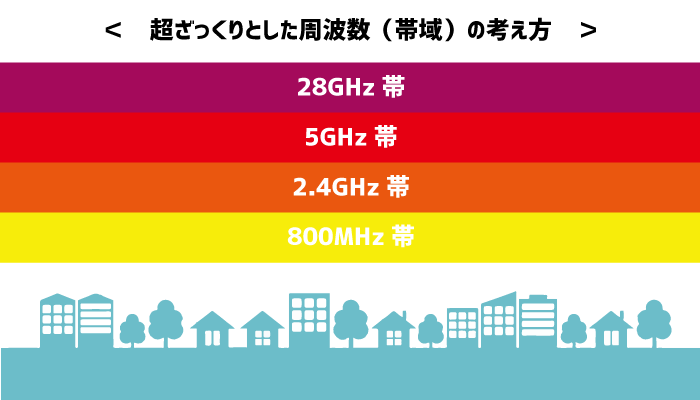

めちゃくちゃ砕けた解釈をすると、「帯域」とは「電波が飛び交う層」だと考えてください。

※ 町の上空は様々な「周波数帯」で区分けされていると考えてください。

私たちの町では、様々な電波が飛び交っています。

携帯電話、インターネット、テレビ、ラジオなどなど、いくつもの種類の電波が飛んでいますね。

その電波が同じ場所を飛んでいたら、ぶつかりあって届かなくなってしまう。

それを回避するため、それぞれの電波には「飛ばしてもいい帯域」というのが決められています。

例えば地デジ放送(テレビ)の場合は「470MHz~710MHz」の帯域を使うように決められています。

同じように、インターネットの電波(Wi-Fi)というのも使ってもいい帯域が決まっているんですね。

その1つが「5GHz」なのです。

そしてもう1つが「2.4GHz」になります。

基本的には、この「5GHz」と「2.4GHz」のどちらかを使って、みなさんはWi-Fiを使っているということです。

そのため、ご家庭に置いてあるルーターには「5GHz」や「2.4GHz」などの表記があると思います。

※機種によっては「2.4GHz」しか使えないものもある。

※メーカーによっては「5GHz」を「5G」と表記しているものもある。

「5GHz」と「2.4GHz」の違いについてはこちらの記事をご覧ください。

かなりざっくりとした説明になりますが、以上が「5GHz」の内容となります。

5GHzとは?

- 「Hz(ヘルツ)」は周波数のこと

- 「GHz」は「ギガヘルツ」と読む

- インターネット(Wi-Fi)で使える帯域の1つが「5GHz」である

- もう1つが「2.4GHz」である

- 世の中には様々な周波数(帯)が存在していて、使っていい周波数(帯)が決まっている

5Gは移動通信システムの世代の話である

「5G」は「ファイブジー」と読みます。

「5G」の正式名称は「第5世代の移動通信システム」です。

この場合の「G」は「Generation(ジェネレーション)」、つまり「世代」という意味になります。

「5G」の「G」は「ギガではない」というところが1番のポイントです。

ちなみに現状は1つ前の「世代」の通信システムを使っているわけですから、おのずと「4G」となるわけです。

10年くらい前までは「3G」を使っていました。

なお、あくまで「5G」とは「第5世代の移動通信システム」の「総称」になります。

何が言いたいかというと、さきほどの「GHz」のように「何かの単位ではない」ということです。

めちゃくちゃ噛み砕いて言ってしまうと、「5Gと言っても、いろんな5Gがあるから、速度はバラバラ」となります。

もう1つ付け加えると、あくまで「移動」通信システムだということ。

「移動通信システム」とは、ざっくりと言えば「スマホでのインターネット」ということです。

自宅の固定回線(光回線)を使ったインターネットとは別物ということになります。

「じゃあ『5G』(という通信システム)が使えるようになるとどうなるの?」と言うと、「スマホでのインターネットが今よりもっと速くなる」と思っていてください。

「5G」は1番上の「28GHz」の帯域を使用することが決まっています。

※他の帯域も使います。

数字が大きい帯域を使うから速さが出しやすいと理解しておけばだいたいOKです。

とっても速いモバイル通信が使えるようになるから自動運転とかができるようになるのですが、その話をしてしまうとわけがわからなくなるのでここでは控えておきます。

5Gとは?

- 「G」は「世代(Generation)」のこと

- 「5G」は「ファイブジー」と読む

- 「第5世代の移動通信システム」のことを「5G」と呼ぶ

- モバイル(スマホなど)通信がもっと速くなる

- 「5G」を活用することで自動運転が可能になる

5GBのGBはデータ容量の単位である

「5GB」は「ギガバイト」と読みます。

データ容量を示す「単位」の一つですね。

もっと言えば「ギガ・バイト」と分けて考えるのが正解です。

「ml(ミリ・リットル)」「dl(デシ・リットル)」「l(リットル)」「kl(キロ・リットル)」の関係性と同じように考えてください。

「5G」を活用することで自動運転が可能になる

| 1B(バイト) |

| 1KB(キロバイト)=1,000B |

| 1MB(メガバイト)=1,000KB |

| 1GB(ギガバイト)=1,000MB |

| 1TB(テラバイト)=1,000GB |

このような関係性になります。

数字が大きければ大きいほど、「容量が大きい」と考えてもらって大丈夫です。

「たくさん入る」「たくさん使える」といったイメージで合っています。

GBには3種類(通信量とメモリーとストレージ)ある

ただし、多くの方が勘違いしてしまうのが、一概に「データ容量」と言っても様々な種類があるのです。

特にみなさんに身近なものとして3つ紹介します。

3種類のGB(ギガバイト)

- 通信量

- メモリ(RAM)

- ストレージ

実際には3種類以上ありますが、覚えておくべきは3つくらいだと思います。

通信量

おそらく1番身近なのが「通信量」でしょう。

普段スマホで「ギガがない!」「ギガ死」なんて言ってる場合の「GB(ギガバイト)」は「通信量」の意味になります。

これはつまり「スマホでどれだけインターネットができるか」ということですよね。

インターネットの容量、つまり「データ通信量」ということになります。

インターネットを使えば使った分だけ減っていき、お金を出さないと追加できないのが「通信量」としての「GB(ギガバイト)」です。

「ギガ」は正確には「接頭語」「接頭辞」になるので、ただただ「ギガがない」と言われても「ギガバイトなのかギガヘルツなのかギガワット」なのか、といった話になります。

「ギガがなくなる」という表現よりかは「バイトがなくなる」といった方がまだ筋が通っているわけです。

どっちもどっちのような話でもありますけどね。

メモリ(RAM)

この「メモリ」と次の「ストレージ」を特に混同してしまいがちなので要注意。

「メモリ」とは部品の名称です。

「メモリ」はスマホにも入っているのですが、どちらかというとパソコンでの方が使う頻度は多いでしょう。

「メモリ」も同じく「GB(ギガバイト)という単位で大きさを表します。

では「メモリ」とはどういった部品かと言うと、動きの速さに直結する部品です。

なるべく大きな容量のメモリを積んでいる端末のほうが、動きがサクサクだと思ってください。

ちなみに「メモリ」のことを「RAM(ラム)」と表記する場合があるので、覚えておくといいかもしれませんね。

RAM(Random access memory)の略です。

パソコンはメモリを増設することができますが、スマホは増設することができません。

ストレージ

「ストレージ」とは部品の総評です。

様々な種類の「ストレージ」があり、1番有名なのがHDD(ハードディスク)」ですが、実は「CD」や「DVD」や「SDカード」や「USBフラッシュメモリ」も「ストレージ」の一種なんですよ。

もちろんスマホにもパソコンにも「ストレージ」が入っています。

「ストレージ」も同じく「GB(ギガバイト)」という単位で大きさを表します。

では「ストレージ」とはどういった部品のことかと言うと、「データを保存する箱」だと考えるとわかりやすいでしょう。

なるべく大きな容量のストレージを積んでいる端末のほうが、「たくさんデータが保存できる」と思ってください。

パソコンはストレージを大きいものに交換することができますが、スマホは基本的にできません。

Androidスマホの場合はSDカードを差し込むことで、保存できるデータ量を増やすことができますね。

で、ここでよくみなさんが間違える話をしましょう。

iPhoneってありますよね。

iPhone11は64GBと128GBと256GBから選べるのですが、この場合の「GB」は何を指しているでしょうか?

正解は「ストレージ」です。

つまり「どれだけたくさんのデータが保存できるかどうか」ということ。

言わずもがなですが、256GB>128GB>64GB、ということになりますね。

私のiPhoneは128GBなので、まぁまぁたくさんのデータが保存できるわけです。

では、iPhone11のメモリは何GBかご存知でしょうか?

ほとんどの方が知らないと思いますが、iPhone11のメモリ(RAM)は「4GB」になっています。

さらに、iPhone11では何GBの通信量が使えるでしょうか?

これは、iPhone11を使う人の契約内容によって異なりますよね。

私はドコモで50GBの契約をしているので、毎月50GB分のデータ通信を行うことができます。

以上が「GB」の違いでした。

5GBとは?

- 「GB」は「容量」の単位こと

- 「GB」は「ギガバイト」と読む

- 「1,000GB」は「1TB(テラバイト)」

- 通信量、メモリ、ストレージの3種類の意味がある

- それぞれの意味合いが全く異なるので、違いを理解しておくことが大事

まとめ

先日発表されていましたが、「5GHz」「2.4GHz」に次いで「6GHz」でもWi-Fiが使えるようになるようです。

ようやく「5GHz」が世間に浸透してきたかと思ったら、もう「6GHz」ですからね。

技術の進歩は本当に速い。

それこそ、5年後10年後には「6G」が登場するでしょうから、もっともっと近未来的な世の中が実現することでしょう。

ちなみにiPhone11のメモリは4GBでしたが、Googleのスマートフォンである「Pixel 4」は6GBのメモリを積んでいます。

はい、最後にわざと「6G」という言葉を連続して使ってみました。

ちゃんと意味の違いを理解できたでしょうか。

コメント